Argumento: André Oliveira, Fernando Dordio, David Soares, Mário Freitas, Pedro Cruz, Francisco Sousa Lobo, Nuno Duarte, Joana Afonso, Ana Matias, Zé Burnay

Arte: André Pereira, Afonso Ferreira, André Caetano, Bernardo Majer, Pedro Serpa, Sérgio Marques, Pedro Cruz, Francisco Sousa Lobo, Osvaldo Medina, Inês Galo, Joana Afonso, Ricardo Venâncio, Zé Burnay

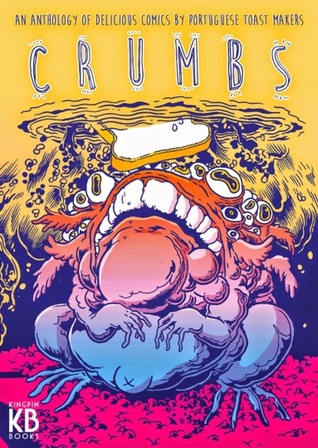

Opinião: Este livro começa bem logo com esta capa (e contracapa) fantástica de André Pereira e Afonso Ferreira. O tamanho também é qualquer coisa, e se o objectivo era chamar a atenção, bem, sucesso!

Agora, o que já não começa tão bem é logo a premissa. Pelo menos à partida, quando soube que era um livro inteiramente de autores portugueses, mas em inglês, fiquei de pé atrás. Aquele sentido de patriotismo linguístico veio ao de cima e barafustei um bocado mentalmente contra a ideia.

Mas compreendo a escolha. Crumbs é um livro com um propósito muito específico, o de apresentar e representar lá fora o que de melhor se faz por cá. Faz sentido que seja inteiramente em inglês, portanto deixei passar essa resmunguice.

A única coisa que faltava era o livro convencer-me, com a sua qualidade, de que valia a pena. A citação de Cebulski que vem na contracapa, sobre a verdadeira identidade dos autores portugueses de banda-desenhada é verdade, e isso bem aplicado podia originar aqui um livro tremendo. Infelizmente, não é o caso. Já passo à opinião específica de cada uma das histórias, mas fiquem já com a ideia de que ficam aquém. Muito aquém, na generalidade.

E o problema que vejo é exactamente a diversidade de estilos que Cebulski louva. Não que isso seja intrinsecamente mau, mas não é fácil conjugá-los todos numa antologia, que pede o mínimo de coerência. Ainda por cima se o livro fosse em português, talvez não se notasse, mas não sendo, até esse elemento de "portugalidade" se perde, e o resultado são inúmeras histórias completamente diferentes umas das outras. O resultado final é um livro pouco coeso, um bocado all over the place.

Mas vamos lá ver cada uma das histórias. A primeira é Light Bearer, de André Oliveira e André Caetano, que sofre do mesmo mal que sofre Palmas para o Esquilo e que tanto me chateou: arte e argumento não contam exactamente a mesma história, pelo menos não da mesma maneira, e não estão interligadas de forma normal. É um problema pessoal, que não gosto mesmo nada disso, porque acho que se perde muito ao separar as duas coisas em vez de se fazer um esforço para as integrar e usar uma para reforçar a outra. No entanto, e focando-me principalmente na arte, conta uma história interessante e tem um final curioso e inesperado que me agradou.

Depois veio Tunnels, de Fernando Dordio e Bernardo Majer, que tem a premissa curiosa de ilustrar uma música, nomeadamente a Tunnels dos Arcade Fire, e os autores conseguem fazer com que funcione, de uma forma estranha, aleatória e abstracta. Mas não é o meu estilo, e portanto não apreciei devidamente. Já para não falar da arte, da qual não gostei, demasiado simplista e viciada (as caras são todas iguais...).

Já The Boar-man is getting married, or Leng T'che, de David Soares e Pedro Serpa, tem uma das melhores artes e uma das piores histórias (se é que havia uma) do livro. Volta a aparecer a separação entre escrita e desenhos que me aborrece de morte e tira todo o interesse à história. É uma boa leitura, mas apenas graças à arte de Pedro Serpa, ainda que confesse que a ideia, que deve ter sido 100% do David Soares, é bem porreira!

Em Orwell, the Soviet Cat, é a vez de Mário Freitas, o organizador da antologia, apresentar uma história desenhada por Sérgio Marques. E não tenho muito a dizer para além de "bom título, boa arte, história assim assim". Depois de ler esta história fiquei plenamente convencido que todas as histórias pecam por serem tão pequenas!

Young Enlil goes to Hell, de Pedro Cruz, é um grande cliché em forma de BD, com um final super estranho e que serve mais como "trailer" e publicidade do que outra coisa, e que, portanto, não me agradou minimamente.

A história seguinte, The Green Pool, de Francisco Sousa Lobo, conseguiu algo extraordinário: uma premissa interessante, uma história interessante, um bom argumento e uma arte porreira, que tudo junto dão origem a uma BD mediana. Não sei o que se passou, mas suspeito que, lá está, esta história precisasse de mais espaço para se desenvolver.

Uma das histórias mais interessantes foi definitivamente Low Battery, de Nuno Duarto e Osvaldo Medina, que tem uma boa ideia e uma arte muito boa. Peca um pouco pela forma ligeiramente idiota como se desenvolve, mas é uma boa história que consegue ter um final interessante, apesar do diálogo meio ranhoso, de vez em quando.

Depois há Hanging Garden, de André Oliveira e Inês Galo, com uma boa arte e uma boa história... Se ignorarmos completamente a narração. É outra BD moderna com uma separação entre escrita e desenhos, mas que consegue contar uma boa história. Aliás, uma história muito boa, que perde muito do seu peso por causa da péssima narração que a acompanha.

Um problema que não aflige Joana Afonso, em Ick!, que tem uma das melhores artes do livro, e um dos finais que menos me agradou, apesar de ter uma história bastante interessante. Foi das poucas histórias que conseguiu realmente adaptar-se ao formato e mostrar algo interessante sem cair em idiotices.

In Clouds, de Ana Matias e Bernardo Majer, tem uma certa inocência infantil na forma como conta a história. Os desenhos não são maus, embora sejam de um estilo que não me agrada particularmente, mas a vertente mais infantil dá-lhe outra graça.

Já quase no final, aquela que deve ter sido a minha BD favorita, Omega, de Nuno Duarte e Ricardo Venâncio, que tem bons desenhos, uma excelente história, e um final muito interessante. É uma boa abordagem à escrita, especialmente à escrita de BD, e à forma como é fácil um autor ficar preso a uma personagem, ou a um Universo. Muito bom.

Só tenho pena que para terminar tenha sido escolhido Walpurgis 77, de Zé Burnay. Ou melhor, que tenha aparecido de todo nesta antologia, porque isto não é BD, são desenhos semi-aleatórios, uma história à là Chilli com Carne sem interesse nenhum e que não me fascinou de nenhuma forma. Uma autêntica pena.

Como podem ver, não foi uma má leitura. Até foi bastante boa, tendo em conta que são portugueses a escrever em inglês para apresentar o que de melhor se faz por cá. Só que pronto, tem alguns pormenores que resultam dos autores se perderem, de certa forma. É fácil ficar preso no meio de "tenho de ser diferente!" e "preciso de impressionar" e "modernismo, modernismo, modernismo", e muitas destas pequenas BD's sofrem disso mesmo, o que é uma pena e faz desta uma leitura mediana.

Mas louvo o esforço, o trabalho, a concretização e o resultado final. Apesar da qualidade ficar aquém, é bom ver alguém a mexer-se e a apresentar iniciativas da forma que Mário Freitas e todos estes autores o fazem, e por isso, estão de parabéns.