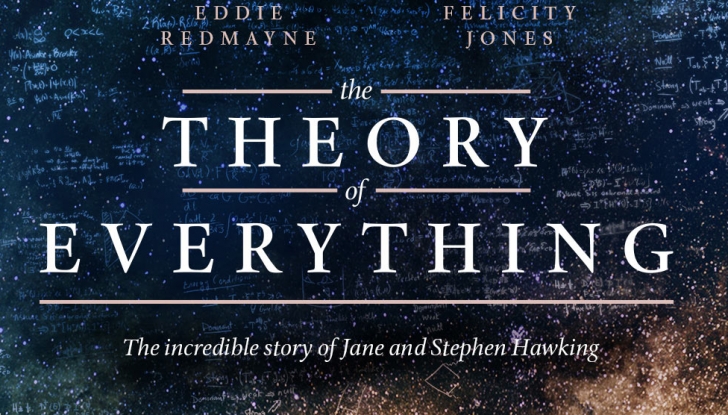

Não costumo ver um filme antes de ler o livro, mas este é suficientemente icónico para que eu quebre essa regra. Amplamente visto como um clássico e um excelente filme, a minha curiosidade era muita. As opiniões que conhecia ao livro também eram bastante positivas, portanto, porque não?

Infelizmente, grande parte do poder do filme está contido no twist final, que eu já sabia mais ou menos. Felizmente, o filme é bom o suficiente para isso ser quase irrelevante. Claro que há coisas em que reparei que de certeza que não teria reparado caso não soubesse, mas a qualidade do filme é realmente muito elevada.

Confesso que nem sequer estava à espera de encontrar algo tão bom. A própria estrutura do filme é fora do comum, com a excelente narração de Edward Norton sempre ao virar do frame, e um espectáculo visual durante todo o filme que me deixou completamente rendido.

Junte-se a isso a melhor representação de Helena Bonham-Carter que já vi, mais excelentes actuações de Brad Pitt e Edward Norton, e têm aqui excelentes razões para eu ter gostado tanto do filme. Mas há mais!

Todo o filme é bastante intenso, de tal forma que cai naquela corrente de filmes em que TUDO parece carregar um enorme peso e simbolismo. Todas as falas, todas as acções das personagens, todos os cenários... Fica pesado, é certo, mas quando bem feito, como é o caso, também fica espectacular.

O filme começa logo bem, com uma representação perturbadora do desespero da personagem de Edward Norton (cujo nome nunca sabemos!), que para combater as insónias e a depressão em que se arrisca a cair, começa a frequentar grupos de ajuda aos quais não pertence. Estar no meio daquelas pessoas, mais miseráveis que ele, ouvir as suas histórias e partilhar as suas próprias desgraças imaginadas faz com que se sinta melhor.

Pode soar estranho, mas tem lógica. Não só consegue arranjar pessoas com quem se ligar e socializar, como se consegue apoiar nelas para aguentar os seus verdadeiros problemas. E estar rodeado de tanta desgraça permite-lhe relativizar esses seus problemas, o que acaba por ser, de certa forma, refrescante. Dificilmente vão conseguir encontrar uma explicação mais eficaz para o que sente uma pessoa desesperada.

Mas o protagonista tem mais coisas à sua espera. Conhece Marla, que faz exactamente o mesmo que ele nos grupos de ajuda, e conhece Tyler, uma personagem completamente louca e radicalmente idealista. E se Marla é quase uma igual, alguém que se sente como ele e que arranjou exactamente a mesma solução, Tyler é um completo oposto: tão extrovertido quanto o protagonista é introvertido, tão vistoso quanto o protagonista é discreto, tão barulhento e bon vivant quanto o protagonista é silencioso e reservado.

Mais interessante ainda é ver como Marla deixa o seu desespero reflectir-se no seu aspecto: é magra, nervosa, desleixada e impulsiva. Está tão desesperada quanto o protagonista, mas não se preocupa em escondê-lo. Prefere mostrá-lo abertamente, o que entra, obviamente, em conflito com a personalidade do protagonista.

Mas a jóia da coroa deste filme é Tyler e a sua relação com o protagonista. Conheceram-se num avião, por terem ficado sentados lado a lado, quando o protagonista regressava de uma viagem de negócios. Logo nesses primeiros momentos o filme mostra-nos o quão diferentes estas duas personagens são. Praticamente opostos. Mas também dá pistas de como se complementam, de como se dão bem de forma imediata.

Quando o protagonista depois precisa de ajuda, e de um lugar onde ficar, é a Tyler que liga. Estranho? Sim. Razoável? Também. É mais fácil recorrer a um completo estranho do que a alguém conhecido, quando se está desesperado. Assim, o protagonista vai viver com Tyler. E é então que o filme arranca a sério.

Ao viver numa casa a cair aos bocados, com um tipo mais do que meio louco que gosta de fazer coisas como andar de bicicleta dentro de casa, e roubar gordura de clínicas estéticas para fazer sabão e vender de volta às mulheres ricas que vão a essas clínicas (brilhante!), o protagonista vai começar lentamente a mudar. Ou pelo menos a aperceber-se de como as coisas realmente funcionam.

Depois de algum tempo a viverem juntos e a acentuarem o contraste entre ambos, formam o Fight Club do título. A ideia é hardcore para lá do concebível: um grupo de homens que se juntam para andarem à porrada uns com os outros. O espírito de camaradagem que se forma é incrível, e este Fight Club torna-se num autêntico chamariz de pessoas, que revelam desta forma o seu próprio desespero interior, ou a necessidade de libertarem as suas emoções numa forma que consigam compreender como funciona: com os punhos.

O que vem a seguir é uma autêntica montanha-russa narrativa. Sem querer revelar demasiado, o Fight Club torna-se no grupo terrorista mais eficaz de sempre, guiados principalmente por Tyler, mas também pelo protagonista, quando a necessidade surge, mesmo contra a sua vontade, o que fica bem explícito num dos momentos mais poderosos do filme.

Começam a morrer pessoas, tudo começa a ficar mais sério, a luta de Tyler contra o capitalismo e a sociedade em que vivemos começa a ganhar pernas e a andar praticamente sozinha, ao ponto de continuar depois de ele simplesmente desaparecer.

Isto leva à conclusão do filme, com a grande revelação a ter um enorme impacto na forma como nós - e o protagonista - vemos tudo o que se passou até ali, mas a não significar o fim do filme, que consegue continuar de forma natural para lá desse clímax, com o protagonista a lutar com os seus próprios demónios até os vencer... Rendendo-se. O verdadeiro final, com o verdadeiro clímax, é espectacular, e deixa as coisas suficientemente em aberto para interpretações pessoais.

Para mim ficou bem claro que o Jorge tinha razão quando disse que o livro em que este filme se baseia era grunge. Porque se for minimamente parecido com o filme (e parece que este está razoavelmente fiel, pelo menos na temática e no ambiente), não tem outra hipótese. E o filme, pelo menos, é fantástico. Uma gigantesca ode ao carácter destrutivo da depressão e do desespero, e uma brilhante reflexão sobre a necessidade de libertação emocional. E se ainda não o viram, por favor façam-no, porque vale mesmo muito a pena!