Estou orgulhoso. Aliás, estou bastante orgulhoso. Não só consegui manter esta rubrica durante um ano inteiro, como consegui realmente convencer doze pessoas a participar. Incrível!

Mas avancemos para o texto deste mês, o último deste ano. A autora é a Sandra Martins Pinto, mais uma colega da Oficina de Escrita que se tornou numa boa amiga. Se ainda não perceberam, fica aqui mais uma prova de como este grupo foi das melhores coisas que me aconteceu nos últimos anos.

Bem, logo no primeiro parágrafo a Sandra descreve a crónica que lhe pedi, portanto não me vou alongar. Fiquem a saber que ela escreve bem, é advogada e está a tirar um curso de Informática (nem me vou atrever a dizer o nome certo do curso, tem computadores e envolve programar => Informática!). Por outro lado, a sua escrita cai frequentemente na Ficção Científica, não propriamente dura, mas agressiva, digamos. Ideias fortes, principalmente.

Deixo-vos agora com o texto da Sandra, que tem uma mensagem no final com a qual me identifico bastante. Espero que gostem tanto como eu. Da minha parte, obrigado Sandra!

Habituei-me a seguir religiosamente o Que a Estante nos Caia em Cima quase desde que conheci o Rui, na Oficina de Escrita da Trëma (agora metamorfoseada em Polícia Bom, Polícia Mau), pelo que fiquei muito contente com o convite para escrever esta crónica. Mas confesso que o tema me deixou um pouco preocupada, por não saber ao certo como o havia de abordar: pedia-me ele que falasse da minha “posição privilegiada enquanto estudante de letras e agora de ciências, relativamente à leitura/escrita, talvez com foco na FC, mas não só”.

Ora bem, e por partes: posição privilegiada? Talvez, mas confesso que não é bem essa a sensação do lado de cá. E nem sequer estou a falar da insanidade que representa a tentativa, depois de muitos anos de Direito, de medir novamente forças com a Matemática (que deixara lá para trás há quase quinze anos), ou de tentar espremer o meu cérebro nas máquinas de tortura da Ciência de Computadores. Refiro-me antes à sensação de indefinição que é não pertencer verdadeiramente a nenhum dos lados, pairar entre as letras e os números, saltar entre umas e outros assim como quem saltasse de um marido para um amante sem sequer saber, a cada momento, qual é o legítimo e qual é o emprestado...

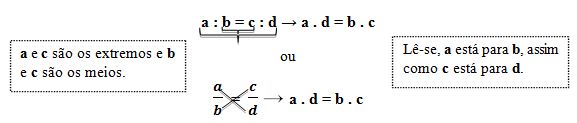

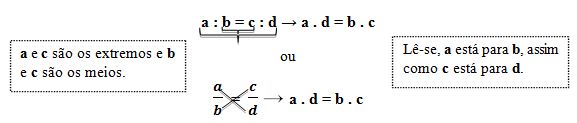

Passei uns dias a pensar nisto, e concluí que o binómio Letras-Ciências (que não é tão bonito como o de Newton, mas anda lá perto) espelha outras dicotomias a que me foi habituando na minha vida, e que me foram definindo nesta coisa algo híbrida em que acabei por me tornar. Letras/Ciências. Forma/Conteúdo. Estilo/enredo. Mainstream/género. Feminino/Masculino.

|

| Binómio de Newton: a nossa noção de bonito |

Quando era ainda muito pequena, a minha mãe apresentou-me aos textos, aos poemas, a dezenas de lengalengas que ainda hoje sei recitar de cor e que conseguiram que nunca ficasse pouco à vontade à frente de uma folha de papel e com uma caneta na mão. Aprendi a ler com os gibis da Turma da Mônica, alguns no português adocicado de Vera Cruz, e a partir de então sempre me senti confortável com as palavras; dominava as suas regras, sabia exactamente o que encaixava onde, o que jogava com o quê. Era a minha língua, era a minha praia. Ia pela rua fora e inventava histórias que ia dizendo alto, ou canções, ou recitava os versos – do António Aleixo, da Florbela Espanca - que tinha lido no dia anterior, no livro da estante que estava mais à mão. Ainda hoje essa sensação de facilidade me acompanha, e talvez por isso escolhi uma profissão em que tenho de escrever. Muito.

Mas depois havia o outro mundo. A razão de ser das coisas, de o sol se erguer de manhã nas montanhas e se ir deitar ao mar. O porquê de o dia se seguir à noite. De haver estações. De o Cola Cao se dissolver no leite. De se ver o raio, e só depois se ouvir o trovão. Havia o meu pai debruçado sobre a mesa a desmontar as rodas dentadas e as resistências e tudo o mais que existia nas entranhas dos meus brinquedos, nos aquecedores e nos ferros eléctricos, comigo a espreitar-lhe por cima do ombro. Houve o primeiro computador, quando eu tinha aí uns doze anos. Havia os jogos de lógica, os puzzles de Mastermind surripiados à Nova Gente (?!). A beleza fria, perene e elegante de uma prova dos nove, de uma regra de três simples.

|

| Lindo! |

Para mim, as letras sempre foram a inspiração, e os números a transpiração. Um 18 a matemática tomava-me dez vezes mais tempo e trabalho do que a mesma nota a Português, mas sempre insisti apesar disso. Talvez mesmo por causa disso. Sou filha de um engenheiro, e companheira de outro há mais de uma década; era inevitável que a forma de pensar deles me acabasse por contagiar.

Cada um é p’ró que nasce, mas às vezes podemos nascer várias vezes na mesma vida. E foi um pouco o que aconteceu quando me vi outra vez nos bancos da Faculdade, em frente a um computador a tentar o primeiro [primeiro meu, que não certamente dele] Hello World!; por essa altura costumava comentar que quase conseguia ouvir as rodas dentadas a realinhar-se no andar de cima, e era mesmo assim. A forma mentis de um programador não é a mesma de um jurista, ainda que eu tenha constatado, muitas vezes, que também não andam assim tão distantes quanto se possa pensar.

Foi equipada com esta mente - casada com as letras mas tentada a infidelidades com os números - que fui crescendo como leitora e como escritora, ou arremedo disso. E nos textos (lidos ou escritos) sempre encontrei uma outra dicotomia que, pelo menos na minha cabeça, sempre associei àquela: a que opõe a forma ao conteúdo, o estilo ao enredo. E, por arrasto, ainda um outro binómio, o que contrapõe o mainstream – aquilo que se costuma designar, de forma algo elitista, por ficção literária – ao género, onde cabem a ficção científica, a fantasia ou o terror.

Apesar de ter a casa recheada das colecções da era dourada da Ficção Científica em Portugal (cortesia do meu pai), o primeiro livro de FC que me recordo de ter lido foi o The Gods Themselves, do Asimov (O Crepúsculo dos Deuses, na tradução em português do Brasil), já devia andar pelos 19 anos. Tinha ido para a praia sem nada para ler, e qualquer leitor sabe que isso fica pouco aquém da definição de inferno.

Antes disso tinha havido fantasia, claro. Desde logo, claro, havia os filmes. Haverá sempre o Neverending Story, por mais kitsch que pareça hoje (Falcor forever!). Além disso, num certo sentido, grande parte da literatura infantil é fantasia. E havia as Aventuras Fantásticas da dupla Steve Jackson/Ian Livingstone, que me permitiam escolher a minha própria aventura na companhia diária de esqueletos, mandrágoras, basiliscos e feiticeiros de moralidade duvidosa. Em todo o caso, por essa altura, a minha bagagem mainstream era bem maior. Eu lia tudo o que apanhava, desde livros de educação católica aos clássicos.

No meio dessas leituras erráticas, surgiam algumas vezes livros de divulgação científica. Recordo uma tarde passada no Palácio de Cristal a tentar digerir a Breve História do Tempo, do Stephen Hawking, e a atitude desconfiada dos meus pais quando lhes pedi, como prenda de Natal, o Gödel, Escher e Bach do Hofstadter. Às vezes, era areia demais para a minha camioneta. Mas valia sempre a pena pelo gozo da viagem. E, claro – e julgo que com isto me aproximo finalmente do que penso ter sido a ideia original do Rui para este texto -, fui também mergulhando mais e mais na ficção especulativa em geral e na FC em particular. Ainda assim, se bem que já tenha lido hard science fiction e gostado (estou a lembrar-me, por exemplo, do Permutation City do Greg Egan), sempre preferi os autores que dedicavam mais tempo aos aspectos sociológicos e psicológicos dos futuros imaginados do que à ciência pura e dura.

Curioso também é que, à medida que fui tomando contacto com a ficção especulativa – e nos últimos anos, 80% do que tenho lido (e escrito) enquadra-se nessa categoria – fui-me deslocando progressivamente no tal eixo forma/conteúdo. Numa história de ficção científica (como literatura das ideias que alguém já lhe chamou, e que efectivamente é), ou mesmo numa história de fantasia, dificilmente a forma vale só por si. Claro, uma estrutura original pode ser uma mais-valia (estou a recordar-me do Flowers for Algernon, mas há outros exemplos mais recentes, e bem mais extremos), mas ainda está ao serviço da história, não se esgota nunca num exercício de estilo.

De qualquer forma, hoje tendo a pensar que essa questão fundamental para qualquer leitor e para qualquer escritor – O que é mais importante numa obra literária: a forma ou conteúdo? – merece uma resposta geral, independente do género. Parece-me que uma tal resposta se aproximará muito da que vi dada pelo Salman Rushdie, quando o José Rodrigues dos Santos lhe colocou exactamente aquela pergunta a meio de uma entrevista. O escritor respondeu simplesmente, e estou a citar de cor: o que importa é o como (o how, no original inglês). Importa como se conta uma história: não apenas a história em si (que a ninguém encantará se truncada por uma estrutura obtusa ou por uma linguagem atroz), nem tão-pouco a roupagem que se lhe dê (que pode ser bela e original, mas não esconderá o vácuo de uma história desprovida de interesse). Importa a conjunção das duas coisas num storytelling competente. Isto é verdade para os clássicos, como é verdade para o fantástico. Como em quase tudo na vida, é na síntese que reside o encanto e a magia, nos raros momentos em que se consegue o milagre de um todo maior que a mera soma das partes. Com as letras e as ciências, afinal, sucede exactamente o mesmo. O homem do Renascimento sabia-o. Oxalá nós, civilizados e sofisticados, cidadãos do futuro, não o esqueçamos.